Oktober saat itu berdarah. Kedatangan Sekutu yang hendak merampas kekuasaan yang sah tak disambut kepala tertunduk ataupun tangan terangkat. Mereka mendapatkan perlawanan dari militer, bahkan kiai dan santri.

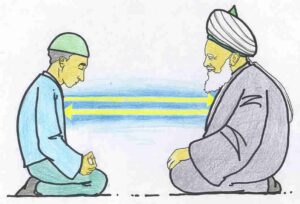

Tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1945, Hadratussyaikh Kiai Hasim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), membuat pernyataan tertulis. Fatwa tersebut kemudian dikenal sebagai Resolusi Jihad. Salah satu isinya: fardu ‘ain hukumnya bagi kaum muslimin untuk membela bangsanya dari penjajah.

Sepertinya seruan tersebut tidak lahir dari pertimbangan politis. Semangat perlawanan yang digaungkan itu merupakan implementasi dari keimanan. Iman yang membakar darah jihad.

Bagaimanapun, penjajahan tak pernah mendapatkan tempat dalam ruang kemanusiaan dan keadilan— dua nilai yang kerap disorot Al-Qur’an. Menurut kitab suci umat Islam ini, keduanya harus ditegakkan. Singkatnya, mengusir penjajah adalah perintah agama.

Agama mengutuk segala bentuk penindasan. Karena itu, begitu resolusi jihad dikeluarkan, umat Islam serentak bergabung dalam pertempuran bersejarah itu. Pertempuran yang berlangsung sengit hingga mencapai puncaknya pada 10 November 1945.

Hari itu diabadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Sementara tanggal 22 Oktober sendiri, sejak tahun 2015, oleh Presiden Republik Indonesia disahkan sebagai Hari Santri Nasional.

Hari Santri Nasional penting artinya untuk bangsa Indonesia. Selain sebagai momen untuk mengenang jasa ulama dan santri di masa silam, ia merupakan sebuah syiar. Dengan adanya Hari Santri Nasional, setiap kalangan bisa meneladani semangat nasionalisme yang lahir dari Pesantren.

Pesantren diperkenalkan melalui fatwa perjuangan di Surabaya itu sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang tak biasa. Aktivitas pesantren tak terbatas pada pengajaran teoritis, tetapi menyumbang makna terhadap kebutuhan bangsa.

Fakta itu berbicara bahwa agama tidak berhenti pada dimensi ibadah spiritual vertikal. Namun agama juga menyentuh sisi sosial dan politik.

Di sisi ini agama menjadi kontekstual. Agama menjadi solusi terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi masyarakat. Ini sejalan dengan paradigma yang tengah dibangun pemikir-pemikir muslim kontemporer.

Bagi mereka, agama merupakan inspirasi untuk sebuah tindakan kemajuan. Seperti, sekadar sebagai contoh, teologi pembebasan yang disuarakan Ali Asghar Engineer dan Hassan Hanafi, teologi kirinya Abdul Munir Mulkhan, Islam integratifnya M. Amin Abdullah, dan lain-lain.

Kontekstualitas agama, khususnya Islam, tidak bisa dilepaskan dari tujuan agama itu sendiri (maqashid syari’ah). Syari’at atau agama ditujukan sebagai pedoman manusia dalam menjaga lima hal yang menjadi kebutuhan mendasar: agama, jiwa (nyawa), akal, harta dan keturunan.

Tentu kelima hal tersebut hanya bisa terjaga di tengah kondisi yang aman. Kondisi ini terwujud dalam negara yang berdaulat. Karena itu, mengupayakan kedaulatan bangsa merupakan tuntutan. Dalam bahasa fikih, wajib.

Dalam pendekatan ushul yang merupakan pedoman metodologis dalam membaca dan memproduksi hukum, termaktub satu kaidah populer: ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang menjadi penopang terlaksananya suatu perkara wajib, maka ia (juga) dihukumi wajib.

Berangkat dari kaidah tersebut, upaya dalam memelihara lima hal di atas menjadi terbantu dengan kondisi negara yang aman. Maka, menjaga keamanan negara, salah satunya dengan mempertahankan kemerdekaan menjadi wajib.

Selain melalui pendekatan ushul fiqh, ke-wajib-an kenegaraan bisa juga kita dapati pijakannya melalui pendekatan tafsir hermeneutis. Dengan pendekatan ini, kita akan segera menemukan sinyal mengenai diskursus ini tersebar dalam banyak ayat. Salah satunya adalah QS. At-Tahrim ayat 6 yang artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya malaikat yang kasar lagi keras, yang tak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Alih-alih menafsirkan ayat tersebut secara tekstual sebagaimana yang dilakukan mufassir klasik, kita akan mencoba membacanya dengan hermeneutika simbolik. Kita akan menarik ayat tersebut ke dalam konteks perjuangan tanah air. Beberapa kata kuncinya akan kita maknai secara majazi.

Dalam ayat tersebut, mukmin diperintahkan agar mereka menjaga diri dan keluarganya dari ganasnya api neraka. Ia digambarkan memiliki bahan bakar dan penjaga yang bengis. Dalam pendekatan hermeneutis simbolik, neraka, bahan bakar dan malaikat dipandang sebagai sebuah simbol, selain ia memang memiliki makna hakikinya.

Dalam artinya yang hakiki, neraka adalah tempat para pendosa menjalani hukuman. Namun secara majazi, ia merupakan simbol dari kesengsaraan hidup. Salah satu bentuknya adalah hidup dalam bayang-bayang bangsa lain.

Selanjutnya, neraka digambarkan memiliki bahan bakar. Bahan bakarnya berupa manusia dan bebatuan. Dalam pemaknaan majazi-nya, manusia sebagai simbol dari para penjajah dan batu adalah batin mereka yang keras. Hasrat memangsa sesama yang telah membatu membuat mereka tak mampu berempati terhadap penderitaan bangsa lain.

Jika penjajahan dibiarkan terjadi, penduduk menyerah begitu saja, maka kekejaman akibat keringnya empati bangsa penjajah menjadi biang dari penderitaan yang menimpa seluruh rakyat.

Demikian juga dalam memaknai malaikat yang merupakan penjaga dengan karakter keras lagi kasar. Ia sebagai simbol dari hukum kausalitas. Hukum ini bekerja dengan pasti. Sebagaimana malaikat selalu taat pada perintah Tuhannya, hukum kausalitas juga demikian. Ia bekerja tidak keluar dari ketentuan yang ditetapkan Tuhan.

Setiap bangsa yang lengah lalu menjadi korban eksploitasi, pasti akan menuai kesengsaraan. Ini hukum kausalnya. Pembacaan ini tentu tidak membuat iman terhadap makhluk berdimensi metaontologis menjadi terbentur. Ini tak lain adalah pembacaan berlapis akan firman yang memang memancarkan sinar dari manapun ia dikaji.

Sebab itu, dalam pembacaan sosial kontemporer, ayat tersebut menyeru umat Muslim agar senantiasa menjaga stabilitas negara tetap dalam keadaan aman. Al-Qur’an memperhatikan nasib dan keselamatan kolektif. Maka dari itu, walaupun hari ini perang telah usai, Muslim masih dituntut memberikan sumbangsih terbaiknya untuk kemajuan negeri.

Begitulah At-Tahrim ayat 6 berbicara—agar segenap umat dan generasi tidak menjadi terjajah, tertindas, terbelakang dan bermental inferior. Sebab dibalik kelengahan, selalu ada kesengsaraan yang siap menimpa rakyat.

Nasionalisme memang bukan barang murah. Walaupun harus dibayar mahal, namun tidak untuk ditawar. Kiai mencontohkannya di Surabaya pada Oktober itu. Kini, nasionalisme tampak dalam lantunan doa dan geliat literasi santri di berbagai penjuru.

Sejarah telah ditorehkan dengan tinta emas. Jasa kiai telah dilangitkan dalam doa santri; hari ini ia berbuah manis. Dan sudah sepantasnya dikenang bumi.

Selamat Hari Santri Nasional—hari yang menautkan darah, daulat dan doa dalam satu pusaran sejarah.

Ainul Yakin

Staff Yayasan Quantum IDEA